-

Par remus80 le 11 Avril 2024 à 18:25

La commune ne possède pas de blason officiel.

Projet de blason proposé par Jacques Dulphy associant dans un pairle inversé, la crosse de l'abbaye de Saint-Valery-sur-Somme, seule suzeraine d'Estréboeuf avec les trois molettes d'argent sur azur empruntées aux de Lesperon, derniers seigneurs de Neuville et les trois merlettes de sable empruntées aux Picquet de Noyencourt, derniers seigneurs de Drancourt.

Estréboeuf appartenait à l'abbaye de Saint-Valery.Hameaux de Drancourt, de Neuville.Drancourt avait pour seigneurs au 15e siècle les De Mailly, au 16e siècle les De Brestel, au 17e siècle les du Bos ; vendu en 1719 à Jacques Senault.D'or, à trois branches d'aubépine de sinople fruitées de gueulesgouache Marcel Stiennon 1972En 1780, Guy-Antoine Picquet, chevalier, marquis de Noyencourt, chevau-léger de la garde du roi, est seigneur de Drancourt. Les Picquet de Noyencourt portaient : d'azur à la bande d'or chargée de 3 merlettes de sable .Neuville : les seigneurs au 15e siècle étaient les De Fontaines, au 17e, on trouve les Doresmieulx (ou d'Oresmieux), aux 17e et 18 siècles (jusqu'en 1782) les De Lesperon, qui portaient : d'azur à trois molettes d'éperons d'argent.

château de Neuville

aquarelle d'O.Macqueron 1859-bibliothèque d'Abbeville

château de Neuville.

*

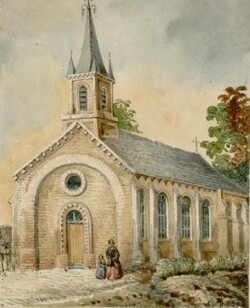

Eglise Saint Jean-Baptiste

ancienne église en 1850, aquarelle d'O.Macqueron.

reconstruite , aquarelle d'O.Macqueron en 1866

en 1906.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par remus80 le 11 Juin 2023 à 21:30

La commune ne possède pas de blason officiel.

Proposition de blason proposé par Jacques Dulphy, écartelant les armes des familles de Damiette, de L'Estoile, Le Roy de Saint-Lau et Vaillant de Favières.

La seigneurie était tenue d'Ailly-le-Haut-Clocher.

En 1408 le seigneur est Bertrand de Neuville, dit Désiré.

En 1480 Jean de Damiette

d'argent, au chevron de gueules soutenu d'une épé haute du même.

En 1587 Nicolas de L'Estoile

D'azur à trois molettes d'or dans les trois premiers cantons et au besant du même dans le quatrième canton.

Puis Marguerite de L'Estoile qui épousera Maximilien Le Roy de Saint-Lau, conseiller du roi, lieutenant-général en la sénéchaussée de Ponthieu.

Le Roy de Saint-Lau : D'azur à trois écussons d'or chargés chacun d'une croix pattée et alésée de gueules.

En 1610, son second fils Claude Le Roy de Saint-Lau, conseiller du roi et grenetier au grenier à sel d'Abbeville, c'est à lui que l'on attribue la construction du château vraisemblablement au lendemain du sac du village par les Espagnols en 1635.

restes du vieux château.

En 1660, Marie Le Roy de Saint-Lau épouse de Claude Vaillant, seigneur de Favières.

En 1691, Philippe Vaillant de Favières, conseiller du roi et magistrat en la sénéchaussée de Ponthieu.

d'argent au lion de sable, armé et lampassé de gueules.

En 1728, Marie-Gertrude Vaillant apporta en mariage les terres de Genvillers (sic) et de Favières au marquis François-Joseph de Licques, maïeur d'Abbeville en 1748.

En 1759, le comte André-Marie de Licques.

de Licques : Bandé d'argent et d'azur, à la bordure de gueules.

A la suite de legs ou de ventes, la terre échut à Ernestine Jourdain de Prouville qui, en 1829 l'apporta en mariage à Thomas-Charles Le Febvre du Grosriez, conseiller général et député d'Abbeville sous la Seconde République.

Ce sont eux, selon toute vraisemblance, qui ont fait élever la gentihommière actuelle.

photo: APictche

Après la mort de Mme du Groriez en 1888, Mmes de Genlis et de Guémy, ses filles, se défirent du château au profit de Louis Lefebvre qui vint s'y retirer.

*

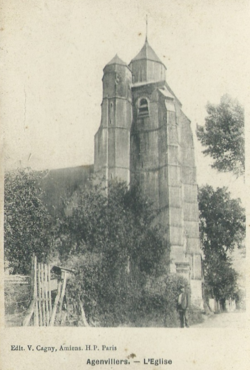

Eglise Notre-Dame de l'Assomption

L'église d'Agenvillers, dont la construction remontait pour le moins au XVIe siècle, fut dévastée comme l'ensemble du village par les armées espagnoles en 1635. Elle fut restaurée par la suite et reçut un riche décor mobilier au XVIIIe siècle.

en 1865 dessin de L.Gillard

votre commentaire

votre commentaire

-

Par remus80 le 31 Décembre 2022 à 09:08

D'or au sautoir engrelé de sable, cantonné en chef d'une étoile du même

.

Ce blason copie celui de la famille De Saint-Blimond (d'or au sautoir engrelé de sable), originaire du village de Saint-Blimont, dans le Vimeu, dont elle a toujours donné les seigneurs.

Le blason de Ponthoile ajoute une étoile de sable en chef, en brisure, tandis que la commune de Saint-Blimont en inverse les couleurs.

La seigneurie principale de Ponthoile, en Ponthieu, était tenue du roi.

Deux seigneuries secondaires existaient: une dont les possesseurs avaient le titre de "seigneurs de Ponthoile", l'autre, simple fief comprenant notamment un moulin à vent.

Les premiers "seigneurs de Ponthoile" connus furent d'abord les porteurs du nom, aux XIIIe et XIVe siècle.

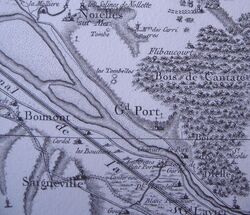

Puis ce furent les De Saint-Blimond, par mariage vers 1380 de Jehanne de Ponthoile avec Bar de Saint-Blimond, écuyer.Ces De Saint-Blimond, d'une branche cadette de ceux du Vimeu, tinrent la seigneurie de Ponthoile durant six générations; elle fut portée aux Du Caurel par le mariage vers 1592 de Marie-Marguerite de Saint-Blimond, dame de Sailly, de Flibeaucourt et de Ponthoile, avec le chevalier Jacques (ou Jehan) du Caurel. En 1619 Marie du Caurel épouse Charles de Monchy, baron de Visme. Cette famille gardera la seigneurie jusqu'à la Révolution.

de Monchy : de gueules à trois maillets d'or.

*

Eglise Saint Pierre

le village avait son église avant l´an 1200 ; elle fut brûlée une première fois en 1345 lors du passage des Anglais au cours de la bataille de Crécy. En 1778, la paroisse fut séparée de Forest-Montiers : l´église située au centre du cimetière fut démolie et reconstruite à son emplacement actuel dans les années 1830. Elle devint trop petite pour une population de plus de 100 âmes. Située au centre du cimetière, l´église présentait alors l´aspect d´une grange en ruine couverte en chaume. Elle fut détériorée au cours des siècles par deux incendies.

Il est décidé en 1836 de la démolir et de construite un nouvel édifice en brique.

en 1850.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par remus80 le 5 Juin 2021 à 20:57

La commune ne possède pas de blason officiel.

Projet de blason proposé par Jacques Dulphy s'inspirant de la légende de Saint-Honoré, natif du village avec une des molettes d'éperon de la famille Truffier.

Au début du 6e siècle, Aymeric, l´un des premiers comtes du Ponthieu, fait sa résidence à Port-le-Grand, où naît son fils, saint Honoré, évêque d´Amiens en 554 (ou 566). Peu après sa mort (au début du 7e siècle), une abbaye de Bénédictines est élevée près du rivage de la Somme. Ce monastère, dans lequel séjourne sainte Austreberthe, se trouvait au lieu-dit « le Chantier ». Pillé et incendié au 9e siècle par les Normands, attirés dans le Ponthieu par les nombreuses abbayes fondées par les rois francs, il est transféré à Montreuil au 11e siècle.

Pendant la Guerre de Cent Ans (1346), le village est fortement ravagé par les Anglais en raison de sa position stratégique. Il reste relativement miséreux jusqu´en 1713. C´est alors qu´un négociant abbevillois, Plantard, fait revivre le commerce maritime abbevillois. Port-le-Grand en profite largement puisque les navires viennent y chercher les cargaisons de bois. Avec la création du canal, dont les travaux débutent sous Napoléon Ier et s´achèvent sous Charles X, les eaux se retirent et la vallée se trouve recouverte par les limons. La construction de renclôtures empêche alors définitivement les eaux de la baie d´atteindre Port-le-Grand, mettant fin à l'activité du port.

La seigneurie appartenait au Roi avec 6 fiefs, qui au 18ème siècle étaient réunis dans les mains des mains des Chartreux d'Abbeville.

La réunion de ces fiefs consistait en une maison seigneuriale et 300 journaux de terres labourables.

Le principal de ces fiefs, celui qui avait pour chef-lieu la maison seigneuriale eut pour seigneurs :

Jean de Contes, écuyer, y demeurait en 1380 et son fils Mathieu en 1400.

d'argent au créquier de gueules (gouache de Marcel Stiennon 1975)

Philippe de Waencourt en 1450.

au 16ème siècle, la famille Truffier, en 1566 Jacques Truffier épouse Marie Le Clerc.

Puis son fils Louis Truffier qui épouse en 1606 Louise de Gourlay.

Et en 1627, François Truffier qui épouse Jeanne Maillart.

Truffier : de gueules, à trois molettes d'éperon d'or.

Bonnance

Possession de l'abbaye de Valloires depuis le Moyen-Âge, le domaine fut déclaré "bien national" à la Révolution et mis en adjudication.

Le 20 mai 1791 il est attribué à Pierre Hecquet d'Orval, issu d'une famille de marchands-cordiers.

Hecquet d'Orval : de gueules, à un pélican avec sa piété d'argent, au chef de même chargé de trois croisettes de gueules.

Son fils Jean-Pierre Hecquet d'Orval épousa en 1812 Aminthe Cabanis, fille d'un célèbre médecin , il ne dut s'intéresser à Bonnance qu'après 1823.

Il fit reconstruire les bâtiment d'exploitation, le château était une demeure aux lignes simples.

C'est seulement à la fin du siècle que d'importants travaux vinrent lui donner une allure plus riche.

Une seconde transformation eut lieu en 1928 après le mariage d'Honoré Hecquet d'Orval et d'Annette Le Pelletier, celle-ci fit remodeler le château dans un goût pittoresque.

Occupé en 1940 par un haut état-major allemand, il eut le triste privilège d'héberger Hitler le jour de Noël.

Vendu en 1965 à un marchand de biens lillois G.Braern, d'importantes coupes d'arbres ont eut lieu en 1974, surprès de 200 ha, dans la hétraie plantée 1 siècle auparavent.

puis acquis en 1989 par M.Jean-Pierre Decarne.

Quant au bois de Bonnance voisin, il abrite la maison carrée, élevée en 1880 par Emile Hecquet d'Orval, ami de Boucher de Perthes.

La demeure passe pour être élevée à l'emplacement d'une abbaye de Bénédictines, élevée vers 650 près du rivage de la Somme. Ce monastère, dans lequel séjourna sainte Austreberthe. Pillé et incendié au 9e siècle par les Normands, il ne fut pas relevé mais transféré à Montreuil au 11e siècle.

*

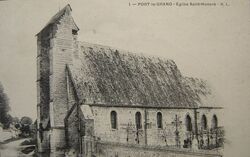

Eglise Saint Honoré

La nef et le choeur sont romans, restaurée de nombreuses fois, notamment au 16ème siècle.

dessin de 1851 (Bacquet)

début 20ème siècle.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par remus80 le 17 Mars 2021 à 12:22

La commune ne possède pas de blason officiel.

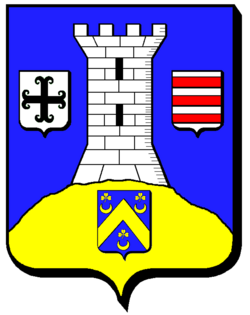

Projet de blason proposé par Jacques Dulphy avec la tour de l'ancien château et la motte féodale du bois de la Garenne qu'encadrent les armes des familles de Gourlé, de Belloy et de Beuzin.

Le château du Titre était considérable et il était commandé par des châtelains nommés par le roi, par une ordonnance de 1413 Charles VI fixa les gages du capitaine du château.

Il se trouvait dans le bois de la Garenne, on en reconnaissait encore les vestiges assez modestes, fossés, motte et restes de maçonnerie....

"Archives et Bibliothèque patrimoniale d'Abbeville, coll. Macqueron".

La seigneurie et la châtellenie relevaient du roi.

* Châtellenie

En 1397 Martin de Drucat

En 1467 Nicolas Gourlé et ses descendants jusqu'en 1555.

d'argent, à la croix ancrée de sable.

Puis Hugues de Belloy et Jean de Belloy en 1594, capitaine et gouverneur du Crotoy, qui transmit sa charge à son gendre Antoine de Beuzin en 1630.

Puis sa descendance.

De Beuzin (Picardie) : d'azur au chevron d'or accompagné de trois trèfles du même soutenus chacun d'un croissant aussi d'or ; au chef du même, chargé de trois croix recroisettées de gueules.

.

de Belloy : d'argent, à trois fasces de gueules.

* La seigneurie

En 1380, Jean de Limeu dit Lescot, seigneur en partie.

En 1420, Jean de Caumaisnil, sénéchal du Ponthieu.

En 1540, Jean Ballen accquit des Boufflers plusieurs fiefs nobles, conseiller en la Sénéchaussée de Ponthieu, échevin d'Abbeville en 1542.

Ballen de Gorenflos : de gueules, au chevron d'or accompagné de trois trèfles du même.

Ses deux fils n'ayant pas eu de postérité, ce sont les descendants de sa fille, Catherine Le Sage, qui héritèrent de l'ensemble de ses biens à la fin du siècle.

En 1597, Antoinette Le Sage, dame du Titre, épousa Claude de Cacheleu, capitaine de Saint-Riquier.

de Cacheleu : d'azur, à trois pattes de loup d'or.

Puis leur fils François, qui entra en religion à St Riquier.

En 1765, son cousin François-Léonor de Belloy, capitaine de cavalerie, en hérite et fait construire le château, demeure sobre et classique.

Déclaré bien national à la Révolution et vendu par adjudication, le domaine passe au début du 19ème siècle aux de Valanglart qui transformèrent le château peu après 1830.

Acquis en 1890 par Stéphane de Witasse-Thézy.

Il appartient ensuite à la famille d'Hautefeuille.

de nos jours (photo : A.Pictche)

Il existe également un autre château dit de la Garenne du 19ème.

Photo : A.Pictche

*

Eglise Saint-Pierre

début 19ème siècle.

en 1855 ( "Archives et Bibliothèque patrimoniale d'Abbeville, coll. Macqueron".

en 1865 ( "Archives et Bibliothèque patrimoniale d'Abbeville, coll. Macqueron".

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique